指導者

日中戦争後の国共内戦に勝利した中国共産党は、毛沢東が1949年10月に天安門で中華人民共和国建国を宣言した。この新中国建国時やその後の中国の科学技術の発展に重要な役割を果たした政治家や指導者を取り上げる。

郭沫若(Moruo Guo、1892年~1978年)

郭沫若は、中国科学院の初代院長を務めた。日本人と結婚するなど、日本との関係も深い。

周恩来(Enlai Zhou、1898年~1976年)

周恩来は、新中国の偉大な政治家の一人であり、科学技術の振興にも偉大な足跡を残している。

聶栄臻(Rongzhen Nie、1899年~1992年)

聶栄臻(聂荣臻)は、軍人として活躍した後、新中国建国後は両弾一星政策を実務的に指導し、中国の科学技術政策の礎を築いた。

鄧小平(Xiaoping Deng、1904年~1997年)

鄧小平(邓小平)は、改革開放政策により現在の経済発展の礎を築いた政治家であり、科学技術・高等教育発展にも大きな貢献を残している。

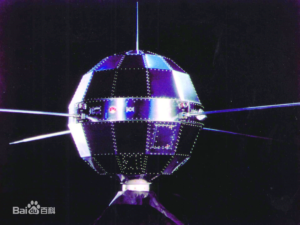

両弾一星とその開発者

新中国建国後の最大の科学技術プロジェクトは、原水爆とミサイル(両弾)と人工衛星(一星)を中国独自で開発を行うプロジェクトである「両弾一星 (Two Bombs and One Satellite) 」であり、毛沢東が主導し(両弾一星政策の開始)、人民解放軍や国の研究機関などが総力を挙げて実施し、文化大革命中の1970年4月に「東方紅1号」の打ち上げをもって完了した(両弾一星の完成)。

この両弾一星を計画し実施するうえで、重要な役割を果たした科学者、技術者を取り上げる。

両弾一星 (Two Bombs and One Satellite)

両弾一星は、毛沢東が主導し、原水爆とミサイル(両弾)と人工衛星(一星)を中国独自で開発したプロジェクトである。

趙九章(Jiuzhang Zhao、1907年~1968年)

趙九章(赵九章)は、中国における気象学や地球物理学の基礎を打ち立て、両弾一星政策の中で人工衛星の開発を指揮して「中国人工衛星の父」と呼ばれた。

王淦昌(Ganchang Wang、1907年~1998年)

王淦昌は、ドイツに留学した物理学者であり、ソ連で研究した後、両弾一星で核兵器開発に寄与した。

銭学森(Xuesen Qian、1911年~2009年)

銭学森(钱学森)は中国の宇宙開発の父・ロケット開発の父と呼ばれ、日本でいえば湯川秀樹のように国民に尊敬された科学者である。

王承書(Wang Chengshu、1912年~1994年)

王承書(王承书)は、米国に留学して流体力学などを学んで帰国し、核融合技術やウラン濃縮技術開発で成果を挙げた女性物理学者である。

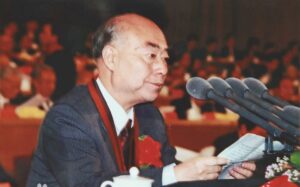

銭三強(Sanqiang Qian、1913年~1992年)

銭三強は、両弾一星政策において、原爆と水爆の核兵器開発を総括した。両弾一星政策は、毛沢東や周恩来らの発案の下、軍人出身の政治家である聶栄臻が総括指揮を執った。

彭桓武(Huanwu Peng、1915年~2007年)

彭桓武は、英国に留学して核物理学や理論物理学を学び、帰国後は両弾一星プロジェクトに貢献した科学者である。

王大珩(Daheng Wang、1915年~2011年)

王大珩は東京生まれであり、清華大学を卒業後英国に留学した。帰国後に両弾一星政策に参加し、核爆発観測用や人工衛星用の光学装置の開発を行った。

鄧稼先 (Jiaxian Deng、1924年~1986年)

鄧稼先(邓稼先) は日本ではそれほど有名ではないが、中国ではその生涯が何度か映画化されて「両弾元勲」とも呼ばれており、銭学森と並んで人気が高い。

于敏(Min Yu、1926年~2019年)

于敏は、機密保持のため名前を伏せながら水爆の理論研究に従事し、水爆実験成功に貢献した。その功績から、中国で水爆の父と呼ばれている。

孫家棟(Jiadong Sun、1929年~)

孫家棟(孙家栋)は、中国初の人工衛星「東方紅1号」の開発に参加し、その後の数々の衛星開発や初期の嫦娥計画を指導した。孫家棟は、人工衛星開発への多大な功績から「宇宙の総帥(航天总师)」と呼ばれている。

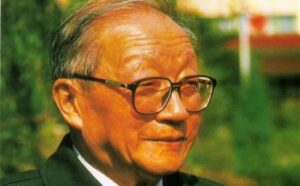

周光召(Guangzhao Zhou、1929年~2024年)

周光召は、両弾一星政策で核兵器の設計に従事し、後に中国科学院の第4代院長に就任した。中国科学院院長としても、百人計画の実施などで成果を上げた。

参考資料

・百度百科HP 『两弹一星』