はじめに

中国工程院(Chinese Academy of Engineering)は、国務院の直属事業単位の一つであり、工学などの分野において顕著な功績を挙げた研究者の顕彰機関であり、同分野の政府への助言機関である。

国務院の直属事業単位(直属事业单位)とは、国務院に直属した独立組織であり、科学技術部のような組成部門(日本の各省に相当)ではないが、一定の行政的な権能を有する組織である。他に中国科学院、中国社会科学院などがある。

1. 名称

〇中国語:中国工程院 略称:工程院

〇日本語:中国工程院

〇英語:Chinese Academy of Engineering 略称:CAE

2. 所在地

中国工程院は、北京市西城区冰窖口胡同2号にある。天安門から約5キロメートルほど北北西に行ったところにあり、近くには北京師範大学などがある。

3. 沿革

中国工程院は、元々中国科学院の一部であり、1994年に国際的な組織に加盟するため中国科学院から分離独立した。

(1)前史~中央研究院と北平研究院

中国科学院が設立されたのは第二次大戦後の中華人民共和国(新中国)の建国後であるが、母体となった組織は国民政府時代に設立された中央研究院と北平研究院である。

国民政府は1928年4月、国の最高研究機関として中央研究院を設立し、蔡元培を初代の院長とした。同研究院は傘下に自然科学、人文科学、社会科学の14の研究所を設置した。その中には、歴史語言、国文学、考古学、心理学、教育、社会科学の研究所があった。

さらに国民政府は、1929年9月、北平大学の研究機構を一部統合整理して北平研究院を創立した。同研究院の研究部門は気象、物理・化学、生物、人文地理、経済管理、文芸の6部門であった。

(2)中国科学院の設立~中央研究院と北平研究院の接収

1949年10月に中華人民共和国が建国され、中国科学院が設置された後、中国科学院はそれまでの中国の科学技術・学術研究の遺産ともいえる中央研究院と北平研究院の施設や人員の接収を実施し、新生中国のために科学技術・学術研究の基盤を確立していった。初代の院長は、文人で日本への留学経験を有する郭沫若であった

(3)学部の設置

1955年、中国科学院は学術分野ごとに「学部(Academic Divisions)」を設置し、そこに関連の研究者を集めて委員会を立ち上げて傘下の研究所の指導を行うこととした。

物理学数学化学部、生物学地学部、技術科学部、哲学社会科学部の4つの学部が置かれた。現在の中国工程院に関係する学部は技術科学部であり、初代の学部主任は著名な物理学者の厳済慈であった。

(4)中国科学院から分離独立

1991年、中国科学院の学部の一つである技術科学部が、国際的な組織である国際工学アカデミー連合(CAETS、International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences)のメンバーとなるべく申請を行ったが、技術科学部が中国科学院の一部であるとの理由で申請が認められなかった。

このため翌1992年に、技術科学部に属する王大珩ら6名の学部委員が、独立的な組織として中国工程・技術科学院を早期に設置すべきという意見書をまとめ、政府に提出した。

この意見書を受けて政府部内で検討が進められ、1994年2月に中国工程院が新設された。

同年6月、第7回中国科学院院士大会開催と同時期に中国工程院院士大会を北京で開催した。以降中国科学院と中国工程院は、院士大会を隔年毎に合同で開催している。

なお中国科学院は前年の1993年に、それまでの学部委員の称号を院士とする制度を導入しており、独立した中国工程院も同様に院士の称号を付与することになった。

4. 任務

工学分野を中心として、顕著な業績を挙げた科学者を院士として顕彰するとともに、中国政府に対して助言を行うことを任務としている。

ただ、兄弟組織である中国科学院や中国社会科学院は傘下に研究実施機関を有しているが、中国工程院は有していない。

5. 組織

(1)全体像

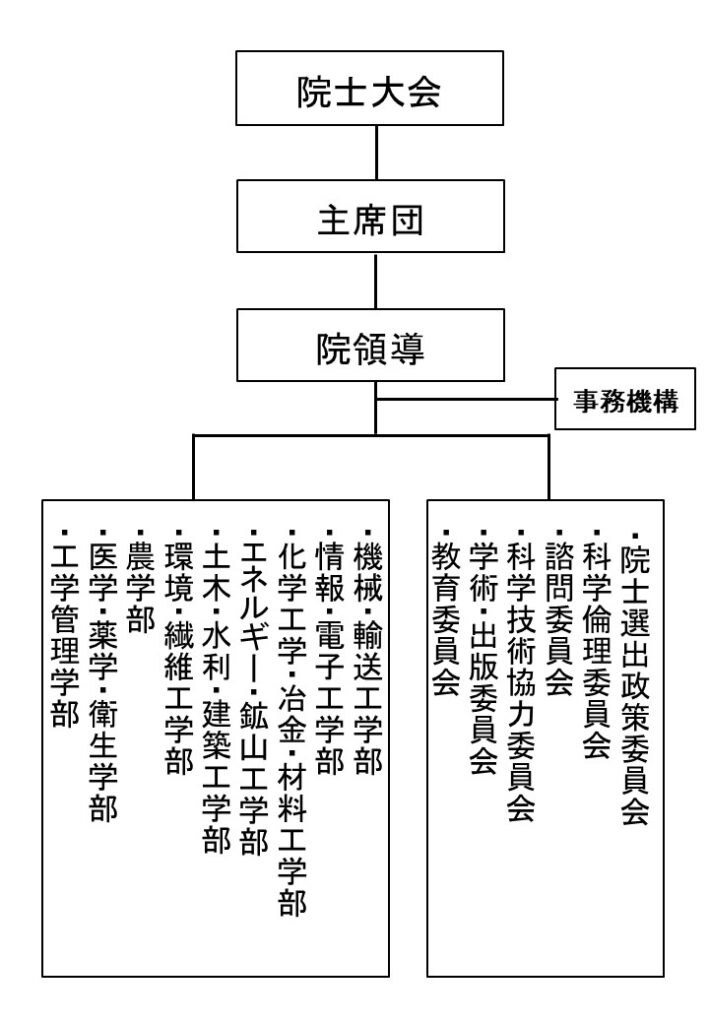

中国工程院は、院士大会、主席団、院領導、9つの学部、7つの専門委員会、事務機構で構成されている。

(2)院士大会

中国工程院院士大会は、院士全ての参加を求めて西暦偶数年に開催される会合であり、同院の最高議決機関である。

すでに述べたように中国工程院は中国科学院から1994年に分離独立して設置されたが、その時に両院合同で院士大会が開催されている。以降2年ごとに合同で開催されるのが慣例であり、直近では2024年6月24日に人民大会堂でに開催されている。開幕式には、習近平国家主席が出席している。

(3)主席団

主席団は、院士大会が開催されていない間の業務を処理する機関であり、中国工程院院長をヘッドとして、学部担当の複数の副院長、下部機関である9学部の主任、院士の中から選挙で選ばれた院士から構成される。

(4)院の幹部(領導)

中国工程院の幹部(領導)は、院長(国務院の部長(国務大臣)クラス)をトップとし、5名の副院長、1名の秘書長からなる。2025年6月現在の院長は、鉱山保安の専門家であり、重慶大学や武漢大学の学長や国務院・教育部副部長を務めた李晓红(1959年~)である。

(5)学部

2025年7月現在で、中国工程院院士数は940名である。これらの院士は、以下のいずれかの学部に属している。

・機械・輸送工学部(机械与运载工程学部)134名

・情報・電子工学部(信息与电子工程学部)148名

・化学工学・冶金・材料工学部(化工、冶金与材料工程学部)118名

・エネルギー・鉱山工学部(能源与矿业工程学部)133名

・土木・水利・建築工学部(土木、水利与建筑工程学部)108名

・環境・繊維工学部(环境与轻纺工程学部)73名

・農学部(农业学部)89名

・医学・薬学・衛生学部(医药卫生学部)131名

・工学管理学部(工程管理学部) 77名(うち他学部にも属する院士は71名)

(6)専門委員会

中国工程院は、次の6つの専門委員会を有している。院士がこれらの専門委員会に属し、担当分野に従って政府への提言などをまとめることになる。

・院士選出政策委員会(院士增选政策委员会)

・科学倫理委員会(科学道德建设委员会)

・諮問委員会(咨询工作委员会)

・科学技術協力委員会(科技合作委员会)

・学術・出版委員会(学术与出版委员会)

・教育委員会(教育委员会)

(7)事務局

事務局として、弁公庁、一局、二局、三局、国際協力局が置かれている。

(8)外籍院士

中国工程院は、中国科学院と同様に外籍院士を有しており、全体で124名である。

日本からは藤嶋昭東京理科大学元学長、大村智北里大学特別栄誉教授(ノーベル生理学・医学賞受賞者)、小泉英明日立製作所名誉フェロー、田村幸雄東京工芸大学名誉教授、天野浩名古屋大学教授(ノーベル化学賞受賞者)の5名が選出されている。

また、不破祐(1915年~2013年)東北大学名誉教授も同院の外籍院士であった。

参考資料

・中国工程院HP https://www.cae.cn/

・百度HP 中国工程院