はじめに

地上と宇宙をつなぐロケット、打ち上げ射場、追跡管制などからなる「宇宙輸送システム」について述べる。

1.ロケット開発の歴史

(1)ロケットの原理と種類

ロケットとは、その先端部に人工衛星などを搭載し宇宙空間に投入する手段をいう。ロケットは、搭載されているエンジンの内部で高温高圧のガスを作り出し、これを後部に噴射することによって推進力を得る。どのような材料で高温高圧のガスを作りエンジンを作動させるかにより、ロケットの種類がいくつかに分類される。具体的には、宇宙用ロケットに現在一番多く用いられている化学ロケット、人工衛星の推進装置など使われている電気ロケット、実用化されておらず構想段階にある原子力ロケットの3種類である。

最も一般的な化学ロケットは燃焼(酸化反応)によるエネルギーを利用するもので、燃料物質と酸化剤を推進剤としてロケットに搭載し、推進剤をエンジンで燃焼させて高温・高圧のガスにして噴射する。この推進剤の形態から、固体燃料ロケット、液体燃料ロケット、ハイブリッドロケットに分類される。

固体燃料ロケットは、火薬と酸化剤を混合させて飛翔体に塗ったもので、保管管理が容易なこと、構造が簡単な割に安価で大推力が得られることなどにより古くから使われており、現在でも常に発射可能な状態で保管しておかなければならない軍事用途や、大推力を求められる宇宙ロケットの一段目や補助推力用(ブースターと呼ばれる)に広く使用されている。固体燃料ロケットのエンジンをモーターと呼ぶこともある。

液体燃料ロケットは、液体の燃料と酸化剤を用いるロケットで、推進力の制御が容易で再点火することも可能であるが、燃焼するための装置であるエンジンの構造が複雑で高価になる。初期にはヒドラジンと酸化剤、ケロシンと液体酸素などが用いられたが、最近はより高い推進力が得られる液体水素と液体酸素の組み合わせが各国の基幹ロケットの主流となっている。ハイブリッドロケットは、固体の燃料と液体の酸化剤が用いられる。

なお、兵器であるミサイルは古くから開発されてきた飛び道具的な兵器を指し、近代兵器としては目標に向かって飛ぶための誘導装置を有する兵器を指す。ミサイルの推進装置としてロケットのエンジンがよく使われることから、通常はミサイルを開発するためにロケット・エンジンの開発を行い、それを民生用の宇宙開発に転用していくのがこれまでの歴史である。

(2)人工衛星などの軌道

ロケットにより打ち上げられる物体のほとんどは、人工衛星である。ロケットの性能を比較するためには、搭載できる人工衛星などの重量やその軌道などが重要である。ここでは、人工衛星の原理や軌道に関して簡単に述べる。

人工衛星とは、具体的な利用の目的を持つ人工的な天体の総称である。

地球では、ある物体をロケットに載せて毎秒約7.9キロメートル(この速度を第一宇宙速度と呼ぶ)にまで加速すると、物体の遠心力と地球の引力がつり合い、地球を周回することになる。太陽や、月、火星などの惑星の近傍で活躍する人工衛星もあるが、ほとんどの人工衛星は地球を周回する軌道に存在している。

さらに、第一宇宙速度を超えて毎秒約11.2キロメートル(第二宇宙速度)にまで加速すると、物体は地球の引力から完全に逃れ、地球周回軌道から外れて地球から遠ざかることになる。こういったものは宇宙探査機とも呼ばれ、一般の人工衛星と区別されることもある。

人工衛星が地球を幾度となく周回するためには、その人工衛星と地球の中心を含む1つの平面の中で動く必要があり、この平面は「軌道面」と呼ばれる。地球の中心を含まない軌道面では、地球を周回することはできない。

地球からの高度や軌道面の違いで、低軌道、静止軌道、極軌道などいくつかの軌道があり、人工衛星がこれらのどの軌道を利用するかによって、ロケットの種類や打ち上げの際の発射角度などが変わってくる。

以下に、比較的頻繁に用いられる軌道を紹介する。

○低軌道とは、高度2,000キロメートル以下で地球を周回する軌道である。宇宙から様々な観測を行う人工衛星の利用などはこの低軌道で周回するものが多い。また、国際宇宙ステーションもこの軌道に存在する。2,000キロメートル以上で次に述べる静止軌道の高度までは、中期道と呼ばれる。

○静止軌道とは、赤道上空の高度35,786キロメートルの円軌道をいう。この軌道にある人工衛星は、地球の自転と同じ周期で地球を周回するため、地上からは上空のある一点に静止しているかのように見えることから名付けられた。放送衛星・通信衛星・気象衛星などといった宇宙利用の重要な目的に適している。静止軌道に関連する軌道に、静止トランスファー軌道がある。この軌道は、地上から打ち上げられた人工衛星を静止軌道に投入する前に一時的に投入される軌道であり、通常よく利用されるのは地球から最も遠い地点が静止軌道の高度で近い地点が低高度の楕円形をした軌道(長楕円軌道)である。

○極軌道とは、地球の極(南極、北極)の上空やその付近を通る軌道で、赤道面に対して人工衛星の軌道面が90度に近い軌道である。極軌道は、地図作成や地球観測衛星、偵察衛星、気象衛星などでよく用いられ、地球上の広い範囲の地点を常に上空から次々と観測するとともに、地球上のある地点を常に同じ角度から観測しないという特徴を有する。

(3)原型は中国発の発明

ミサイルやロケットの原型となる兵器の発明や開発は、中国でなされたというのが定説となっている。羅針盤、印刷術、紙と並び、中国の4大発明として火薬が挙げられる。火薬は、8~9世紀の唐の時代に誕生し、宋代に実用化された。

紀元1000年頃の宋代に今のロケット花火に近い武器が発明され、13世紀前半の宋とモンゴルの戦いで宋側が使用し、宋が敗れたことによりモンゴル(後の元)側にその技術が渡った。日本が元に攻められた13世紀後半の元寇の戦いで、鎌倉幕府の兵たちは火薬を用いた兵器に初めて遭遇した。この元軍の火薬を用いたロケット花火に近い兵器「てつはう」が、ミサイルやロケットの原型である。

(4)近代におけるロケットの開発

本格的なロケットの研究開発は、19世紀後半から20世紀になってからである。

ロシア人のツィオルコフスキーは、ロケットの速度と質量の関係、液体酸素と液体水素を使ったエンジンや多段式ロケットの設計等、ロケット工学に関する数多くのアイディアを発表した。1903年に発表した『反作用利用装置による宇宙探検』の中で、ロケットによる宇宙飛行の原理を著し、宇宙ロケットの礎を築いた人物とされる。

米国のゴダードは、1926年に世界初の液体ロケットを打ち上げた。実用的な液体ロケットの開発は、ドイツのフォン・ブラウンのV-2ロケットの開発が初めてであり、第2次大戦中にロンドンの爆撃などに使用された。

第2 次世界大戦後、フォン・ブラウンらドイツのロケット技術者は米国へ移住し、ソ連もドイツの科学者やロケット実物・資料などを接収したことにより、ドイツで培われたロケット技術は戦勝国の米ソ両国へ引き継がれた。

初めに宇宙開発で成果を挙げたのがソ連であり、コリョリョフの指揮の下、1948 年にドイツのV-2 を基礎に弾道ミサイルR-1(射程300キロメートル)、1950 年に射程600キロメートルのR-2、1957 年には大陸間弾道ミサイルR-7 の開発に成功した。さらにソ連は、1957年10月、 R-7 ミサイルを宇宙用ロケットに転化させて世界初の人工衛星となるスプートニク1号を打ち上げた。

1957年のスプートニク打ち上げ時は米国とソ連が厳しく対峙した冷戦時代であり、ソ連が世界初の人工衛星を打ち上げたことで米国内にスプートニク・ショックが起き、米国も本格的な宇宙開発を始める。

1958年10月米国はNASAを設立したが、1961 年4月にはガガーリンがボストーク1号により世界初の有人宇宙飛行を達成したため、翌5月、ケネディ大統領は1960年代のうちに月に米国人を送り込むアポロ計画の実施を宣言した。

このアポロ計画の実施によりロケットの性能が格段に向上し、1969年にはサターンV 型ロケットで打ち上げられたアポロ11号により人類が世界で初めて月に到達した。

アポロ計画以後は、米ソデタントや世論の注目の薄れなどから米ソ間の宇宙開発競争は緩やかになっていき、またフランスなどの欧州、日本、中国、インドなどが宇宙開発に参入してきた。

宇宙開発にはロケットが必須であり、以降各国とも知恵を絞って優れたロケットの開発を進めてきた。ロケットは、打ち上げる物体やその物体の軌道などにより、小型のものから超大型のものまで多くの種類がある。以下に、1957年のスプートニク打ち上げから現在までのロケット開発で、画期的と考えられる事例をいくつか紹介する。

(5)サターンV型ロケット

これまでのロケット開発史上で最も打ち上げ能力が高いとされているのが、1967年から1973年にかけて、米国のアポロ計画などに使用されたサターンV型ロケットである。

ロケットの全長は110.6メートル、直径10メートル、総重量2,721トンという巨大なもので、低軌道に118トンの人工衛星を打ち上げる能力を持つ。3段式の液体燃料ロケットで、燃料は第1段がケロシン、第2・3段は液体水素で、酸化剤はいずれも液体酸素である。

ちなみに現役の大型ロケットと比較すると、米国スペースX社のファルコンヘビーが最大のロケットであり、全長70 メートル、直径3.66 メートル、総重量1,421トン、低軌道への打ち上げ能力63.8トンである。つまり、サターンⅤと比較すると半分程度の能力である。

サターンV型ロケットは、1968年に有人で月を周回したアポロ8号、1969年に史上初の月面着陸を成功させたアポロ11号、1970年に悲劇的な事故にもかかわらず飛行士が無事に地球に帰還できたアポロ13号、1972年にアポロ計画の最後のミッションとなったアポロ17号などで用いられ、すべてで打ち上げに成功している。

しかしサターンV型ロケットは、アポロ計画終了後の1973年のスカイラブ打ち上げに1度だけ使用されたものの、多額なコストを要したため以後使用されていない。

(6)ESAによるアリアンロケット開発

戦後欧州においては、フランス、英国、ドイツ、イタリアなどで独自に宇宙開発を行っていたが、米ソの熾烈な競争に対抗できないため欧州共同による宇宙開発を目指すこととし、打ち上げロケットのアリアン計画をスタートさせるとともに、1975年に欧州宇宙機関(European Space Agency:ESA)を設立した。

ESAは最初のアリアン1の開発と打ち上げを1979年12月に成功させ、以後、アリアン2、アリアン3、アリアン4、アリアン5と大型化したロケットを次々と開発してきた。打ち上げは、フランス、ドイツ、イタリアなど欧州12か国の53社が出資して1980年に設立されたアリアンスペースが実施している。

打ち上げ基地は、フランス領ギアナに設けられたクールー宇宙センターであり、北緯6度と赤道に近く静止軌道に打ち上げを行うには極めて適した場所である。

ESAは、アリアンの開発だけではなく、種々の人工衛星の開発や衛星を用いた科学探査などのプロジェクトを進めている。本部はパリにあり、2千人を超えるスタッフがいる。

(7)スペースシャトル

アポロ計画終了後、米国が開発した再使用をコンセプトとする宇宙輸送システムが、スペースシャトルである。スペースシャトルは、有人宇宙船と打ち上げロケットの機能を併せ持っており、軌道船、外部燃料タンク、固体燃料補助ロケットの3つの部分によって構成されている。このシステム全体をスペースシャトルと呼ぶのが正式であるが、軌道船のみをスペースシャトルと呼ぶこともある。

打ち上げ時には軌道船のエンジンと補助ロケットの出力により上昇し、その後外部燃料タンクと補助ロケットは切り離され軌道船のみが地球周回軌道に到達する。補助ロケットはパラシュートで海に落下し、回収船で回収されて整備した後、推進剤を再充填して再利用された。

軌道船には5名から7名の宇宙飛行士を搭乗させることができ、また低軌道に24.4トンの物資を運搬することが可能であった。初飛行は1981年であるが、2度の事故に見舞われ、コストの高騰などもあって、2011年7月の135回目の飛行をもって退役した。

主な使用目的は、数々の人工衛星や宇宙探査機の打ち上げ、宇宙空間における科学実験、国際宇宙ステーション(ISS)の建設などであった。日本の毛利衛飛行士や向井千秋飛行士などもこのシャトルに搭乗して宇宙に向かったし、ISSの日本の実験棟「きぼう」も3分割された後、このシャトルで打ち上げられ、宇宙軌道上で組み立てられた。

(8)スペースX

ロケット開発における近年のトピックスは、イーロン・マスク氏率いるスペースX社によるファルコン9ロケットの開発であろう。打ち上げ費用の徹底的な低コスト化を目指して開発が進められ、2010年6月に初打ち上げが行われて成功している。現在のところ、ファルコン9は使い捨て型ロケットであるが、さらなるコスト削減のためにロケットを再使用することを考慮している。回収を意図した機体は姿勢制御用のフィンや着陸脚を備えており、2017年からは回収した機体が再使用されている。

さらにスペースX社は、ファルコン9の発展型として、ファルコンヘビーロケットの開発を行っており、2018年2月に初めて打ち上げに成功している。ファルコンヘビーの打ち上げ能力はアポロ計画で使われたサターンVロケットの約半分に達するものであり、将来的には米国の火星探査計画への貢献が期待されている。

2.中国のロケット

(1)「長征」シリーズ

毛沢東主導の両弾一星政策により1964年10月、核弾頭を装備した東風2号Aミサイルを酒泉衛星発射センターより発射され、さらに1970年2月に長征1号ロケットにより人工衛星東方紅1号の打ち上げが成功した。

東方紅1号の打ち上げ成功を受け、中国は長征ロケットの開発をシリーズ的に進め、現在の宇宙開発の基礎を築いていった。

ちなみに長征とは、1934年から1936年にかけて中国共産党の本拠地のあった江西省瑞金から陝西省延安までの1万2,500キロメートルを、毛沢東率いる中国共産党軍が中国国民党軍と交戦しながら徒歩で続けた移動をいう。この長征を通じて毛沢東の中国共産党に対する指導権が確立し新中国形成に至る歴史的転換点となったとして、長征は栄光ある事業と位置づけられており、中国の宇宙ロケットのシリーズはこの故事に由来して命名されたものである。

2023年1月現在、実用的に運用されている長征ロケットは2号、3号、4号であり、今後主力ロケットとしてシリーズ化されつつあるロケットが5号、6号、7号、8号、11号、さらに現在開発中のロケットが9号である。長征ロケット・シリーズの開発、製造を行っている機関は、中国運載火箭技術研究院(旧国防部第5研究所)である。

現在実用に供されている長征ロケットのシリーズを見てみよう。次の表にその概要を示す。それぞれに派生型を有するが、アルファベットの飛んでいるところは、すでに運用を終了しているか、欠番となっているものである。

表 運用中の長征ロケット・シリーズ

| 型号 | 性能 | 射場 | 運用開始 | 大きさ |

| 長征2号C | 低軌道2.4トン | 酒泉 | 1982年 | 小型 |

| 同上 | 長楕円軌道1トン | 西昌 | 2003年 | 同上 |

| 同上 | 極軌道1.5トン | 太原 | 1997年 | 同上 |

| 長征2号D | 低軌道3.7トン | 酒泉 | 1992年 | 中型 |

| 長征2号F | 低軌道8.8トン | 酒泉 | 1999年 | 大型 |

| 長征3号A | 静止トランスファー軌道2.6トン | 西昌 | 1994年 | 大型 |

| 長征3号B | 静止トランスファー軌道5.2トン | 西昌 | 1997年 | 大型 |

| 長征3号C | 静止トランスファー軌道3.8トン | 西昌 | 2008年 | 大型 |

| 長征4号B | 極軌道2.2トン | 太原 | 1999年 | 中型 |

| 長征4号C | 極軌道2.8トン | 太原 | 2006年 | 中型 |

| 長征5号 | 静止トランスファー軌道13トン | 文昌 | 2016年 | 超大型 |

| 長征5号B | 低軌道23トン | 文昌 | 2020年 | 超大型 |

| 長征6号 | 極軌道1.1トン | 太原 | 2015年 | 小型 |

| 長征6号A | 極軌道4トン | 太原 | 2022年 | 小型 |

| 長征7号 | 低軌道14トン | 文昌 | 2016年 | 大型 |

| 長征7号A | 静止トランスファー軌道5.5トン | 文昌 | 2020年 | 大型 |

| 長征8号 | 低軌道8.1トン | 文昌 | 2020年 | 大型 |

| 長征11号 | 極軌道0.4トン | 酒泉 | 2015年 | 小型 |

なおこの長征シリーズとは別に、中国は小型ロケットとして「快舟」、「開拓者」というロケットのシリーズの開発も行っているが、ここでは詳細は省略する。

(2)将来計画

現在開発中のシリーズに長征9号がある。これは、中国ロケット開発史上最大のものとなる予定であり、直径で10メートル、全長100メートルに達する。低軌道140トンの打ち上げ能力を期待している。米国がアポロ計画用に開発したサターンV型ロケットを超える性能となる。現在の計画では、2028年頃に初号機を発射する予定である。これが開発されると、中国は月への有人飛行・着陸を目指すことになる。

3.打ち上げ射場

(1)選定条件

ロケットの打ち上げ射場の設置場所については、いくつかの条件がある。

例えば日本の場合には、「宇宙航空研究開発機構(JAXA)」の「種子島宇宙センターの概要」によると、宇宙センターの建設場所の選定にあたっての考慮条件は以下のとおりとしている。

① 南・東向けの発射に対して陸上、海上、航空の安全に支障がないこと。

② 日本領内でできるだけ赤道に近いこと。

③ 沿岸漁業者との干渉ができるだけ少ないこと。

④ 必要な用地面積が早期に入手でき、かつ土地造成が容易なこと。

⑤ 通信、電力、水源が確保できること。

⑥ できるだけ交通が便利で、人員、資材、機材の輸送がしやすいこと。

⑦ 人口の密集した地帯からなるべく遠いこと。

(2)各国の打ち上げ射場

宇宙開発を実施している国にとって、ロケットの打ち上げ場は不可欠な施設であり、ほとんどの国は複数の打ち上げ場を整備・運用している。

米国で最も有名な打ち上げ場は、南部フロリダ州にあるケネディ宇宙センターであり、種々の衛星の打ち上げに用いられており、かつてはスペースシャトルもここから打ち上げられ、着陸していた。そのほかに、カリフォルニア州のヴァンデンバーグ空軍基地やフロリダ州のケープカナベラル空軍基地などを有している。

ロシアは、国内に、カプスチン・ヤール射場、プレセーツク射場、スヴォボドヌイ射場、ボストーチヌイ宇宙基地などを有しているが、最も有名なものはカザフスタン共和国内にあるバイコヌール宇宙基地である。元々は旧ソ連が建設した基地であるが、ソ連の解体に伴って施設の敷地はカザフスタン共和国所有となっている。ロシアは、このバイコヌール基地に関してカザフスタン共和国とリース契約を結んで運用している。

欧州は、南米のフランス領ギアナにあるギアナ宇宙センターからアリアンロケットを打ち上げている。日本は、前述した種子島宇宙センターに加え、本州の南端に位置する内之浦宇宙空間観測所を有している。

4.中国の打ち上げ射場と着陸場

(1)地理的な位置

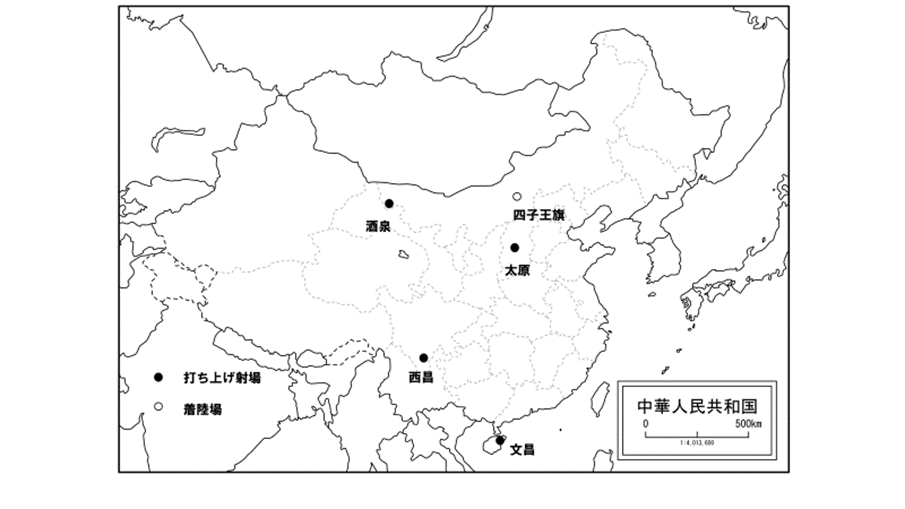

中国の打ち上げ射場と着陸場の選定では、日本の種子島と同様の条件を考慮するだけではなく、安全保障上の観点も重要であったと想定される。元々軍事的な目的から宇宙開発が進められ、さらに東西冷戦や中ソ対立などの影響を受けて、中国大陸の湾岸部ではなく内陸部に分散して設置された。2023年時点で、運用中の打ち上げ射場は4地点、宇宙船などの着陸場が1地点あり、その地理的な位置は図のとおりである。

図 中国の打ち上げ射場および着陸場の位置

これらの射場や着陸場を所管し運用しているのは、人民解放軍戦略支援部隊傘下の航天系統部である。元々は中央軍事委員会直属であった総装備部が所管していたが、2016年の人民解放軍の再編に伴い、新たに設置された戦略支援部隊に移管された。

(2)酒泉衛星発射センター

酒泉衛星発射センターは、中国初のロケット発射場としてソ連の技術的支援により1958年に設置された。このセンターは名称に酒泉とあるが、正式な所在地は内モンゴル自治区アルシャ盟エジナ旗である。したがって、酒泉市や酒泉市のある甘粛省に立地しているわけではないが、同センターに最も近い都市が酒泉市であるところから、このように命名された。海抜約1,000メートルの平地にあり、センター全体の面積は約2,800平方キロメートルと広大で、東京都全体の約2,200平方キロメートルより少し広い。砂漠性気候に属し晴天に恵まれることが多く、地形は平坦で周囲に人家はほとんどない。このためロケット打ち上げには好条件とされ、年間約300日は打ち上げが可能であるとされている。

1970年に長征1号の最初の打ち上げを行って以来、低軌道へのロケット打ち上げを行う射場となった。さらに、有人飛行のための宇宙船打ち上げもここで行われている。

酒泉市は張液市、武威市などと共に、シルクロードの一部である河西回廊に位置している。市の中央に鐘楼があり、その近くの公園に酒泉市の地名の由来である泉がある。紀元前の漢の時代、西域での匈奴の侵略に手を焼いた武帝が、武将衛青を車騎将軍に任命して匈奴征伐を命じた。霍去病はこの衛青将軍の甥であり、騎射に優れ18歳で衛青将軍に従って匈奴征伐に赴いている。その後も何度も匈奴征伐を行い、匈奴の本拠地を撃破するなどの功績を挙げた。霍去病が匈奴を打ち負かしたことを聞いた漢の武帝は、その功績を称えるため10樽の酒を彼に贈った。20万人いたといわれる兵士全員で武帝からの酒を分かち合うため、霍去病は酒を泉に注ぎ込んだ。すると泉の水全体が濃厚な酒の香を放ち、その美酒はいくら飲んでも尽きることなく湧き続けたという。これにちなんで、泉のあった地が「酒の泉=酒泉」と呼ばれるようになった。

(3)太原衛星発射センター

太原衛星発射センターは、山西省太原市から北西に約280キロメートル離れた黄土高原にあり、海抜1,500メートルから2,000メートルの高地である。射場の三方は山に囲まれ、西は黄河に面している。気候は寒冷な大陸性気候で、空気は乾燥して雨も少なく、ロケット発射に適した気候である。

太原衛星発射センターは、酒泉衛星発射センターに次ぎ中国で2番目に建設運用されたロケット発射場で、1966年3月に着工し、1968年に運用を開始している。酒泉の場合にはソ連の支援を得て建設されたが、太原はその後の中ソ対立の影響を受けて中国独力で建設された。中ソ対立時代の軍事施設は、ソ連の脅威を避けるため深い山の中に分散して建設されたが、宇宙開発・ミサイル開発においても同様の配慮から、太原のように山中に発射センターが建設された。

太原衛星発射センターは、緯度が北緯38度50分と北寄りのため、静止軌道衛星の打ち上げには向いておらず、南北に長い盆地であるという地理的位置を生かして専ら南北方向へ極軌道衛星を打ち上げるのに利用されている。具体的には、長征ロケットにより試験衛星や応用衛星(気象衛星や地球資源衛星、科学衛星)などの人工衛星が打ち上げられている。国産初の気象衛星「風雲」シリーズや、中伯地球資源衛星(CBERS)シリーズなどが代表的なものである。

また大陸間弾道ミサイル(ICBM)や潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)の実験も行われている。さらに、酒泉衛星発射センターなど他のセンターからのロケット打ち上げ時の追跡業務も担っている。

(4)西昌衛星発射センター

西昌衛星発射センターは、中国大陸西部の四川省西昌市から北西に約60キロメートル離れた峡谷にあり、海抜約1,500メートルと高地にある。1984年に運用が開始された。北緯28度14分に位置し、後述する海南島の中国文昌航天発射場を除けば、これまで運用が行われてきた発射センターでは最も赤道に近い位置にあるため、静止軌道衛星の打ち上げを主体として運用されている。中高度の地球周回軌道衛星、月探査機、長楕円軌道の科学衛星なども打ち上げられている。

供用開始以来、順調に運用されてきたが、1995年1月に打ち上げられた長征2E型ロケットは打ち上げ直後に爆発し、打ち上げは失敗に終わった。また、1996年2月に打ち上げられた長征3号Bロケットは、ロケットが突然進路から大きく外れ、打ち上げから22秒後に発射台から約2キロメートル離れた山村に突っ込み、民家が破壊され複数の市民が死亡したといわれている。同年7月に打ち上げが再開され、その後の打ち上げは比較的順調に進められている。

この西昌衛星発射センターに限らず、酒泉など内陸部にある発射センターからのロケット打ち上げでは1段ロケットの残骸が必然的に内陸部に落下するため、打ち上げ時は落下予想区域内の近傍村人たちは一時的に避難させられているが、次に述べる中国文昌航天発射場の運用が今後本格化すると、この問題は解決することになる。

(5)中国文昌航天発射場

中国文昌航天発射場は、南シナ海に面した海南島の北東の海岸に位置する中国第4の発射場で、4つの発射場のうち最も南にあり、また中国初となる海岸沿いの発射場である。組織的には、西昌衛星発射センターの下部組織に位置付けられている。

宇宙開発の比較的早い時期の1970年代に、緯度の低い海南島にロケット発射基地を造る構想は何度も立てられた。しかし当時は冷戦中であり、海岸沿いは敵により偵察・攻撃・占領されやすいことが問題となり見送られた。その後冷戦が終了した1994年から、比較的小型の弾道ロケットの観測所や試験発射場が建設されてきたが、2007年に国務院と中央軍事委員会は新しい衛星発射場を海南島の文昌に建設することを認可した。2009年に着工し、2014年10月に竣工した。そして2016年6月に、長征7型ロケットの打ち上げをもって運用を開始している。

中国文昌航天発射場は、他の3つの衛星発射センターにはない特長を有している。まず地理上の位置として北緯19度という中国領内でも低緯度の場所にあるため、地球の自転による遠心力がより大きく、ロケットへの積載重量はこれまでの西昌衛星発射センターよりも10%以上大きくでき、衛星の寿命も2年は伸びる。

参考までに中国と宇宙開発主要国の打ち上げ射場の緯度を比較した表を掲載する。

図表4 各国の打ち上げ射場の緯度

| 国名 | 打ち上げ射場名 | 緯度 |

| 中国 | 中国文昌航天発射場 | 北緯19度37分 |

| 中国 | 西昌衛星発射センター | 北緯28度14分 |

| 米国 | ケネディ宇宙センター | 北緯28度36分 |

| ロシア | バイコヌール宇宙基地 | 北緯45度36分 |

| フランス(欧州) | ギアナ宇宙センター | 北緯5度14分 |

| 日本 | 種子島宇宙センター | 北緯30度24分 |

| インド | サティシュ・ダワン宇宙センター | 北緯13度9分 |

また、ロケットの発射方向となる東側に海があるため、打ち上げ時に切り離すブースターや打ち上げ失敗時の残骸の落下などによる被害を少なくできる。さらに海に面しているため、船舶でのロケットや衛星の輸送が可能となった。既存の三つの衛星発射センターは鉄道輸送を前提としており、鉄道車両の限界により輸送物体は直径約3.5メートルに制約されていた。一方、今後中国の主力ロケットに期待されている長征5号は直径5メートルであり、船舶での輸送が前提となる。これらの特長から、中国文昌航天発射場は今後の主力ロケット発射基地となる可能性が高い。

(6)四子王旗着陸場

ロケットの打ち上げ基地ではないが、中国は有人宇宙船「神舟」の着陸場を、内モンゴル自治区のフフホト市の北方約80キロメートルに位置する四子王旗に設置している。着陸場の機能的な要求条件としては、広さが十分あること、平坦であるか傾斜が小さいこと、立ち木が少ないこと、民家がないこと、アクセスが容易であることなどがある。世界における着陸場として有名な場所は、米国のケープケネディ、ロシアのバイコヌール(カザフスタン内)がある。日本は有人飛行を行っていないため、このような着陸場は有していない。

地名にある四子王とは、チンギス・ハーンの弟ジョチ・カサルの子孫で、17世紀初頭に活躍した4兄弟を指す。彼らは、満州族率いる清による明の征服戦争に参加し、1649年にその功績により清から王の位を授けられ、一族と共に移り住んだところがこの地で、四子王の町という意味で四子王旗と呼ばれるようになった。近年のこの四子王の由来に基づき中心的な町である烏蘭花(ウランファ)に像が設置されている。

実際に宇宙船が着陸する場所は、この烏蘭花の北約60 キロメートルにあるホンゴルのアムグラン草原であり、2つの集落の間には宇宙船回収用に建設された道路がある。

5.打ち上げ後の追跡管制

ロケットを射場から打ち上げると、ロケットの飛行のコントロール、ロケットからの人工衛星の切り離し、人工衛星の飛行のコントロールなどの作業を経て、人工衛星が所定の軌道に投入される。この一連の作業を追跡管制と呼んでいる。

追跡管制の初期段階は打ち上げられた射場で行われるが、地球が丸いため一定の時間が経過すると追跡管制のための電波が射場からは届かなくなる。そこで各国ともメインの追跡管制センターを有しており、初期段階以降の追跡管制は、このメインのセンターとセンターにつながっているいくつかの基地局とのやりとりを通じて総合的に追跡管制が行われる。ロケットの打ち上げ管制を行う場合、打ち上げ射場周辺の地上局をアップレンジ局、それ以外の地上局をダウンレンジ局と呼ぶ。人工衛星が軌道に投入された後も、衛星のミッションを達成するために追跡管制は続けられる。

人工衛星などの追跡管制業務を担当している中国の組織は、ロケット打ち上げ射場と同様、人民解放軍戦略支援部隊傘下の航天系統部である。

(1)中国西安衛星測控センター

中国のロケット打ち上げは、すでに述べた酒泉、太原、西昌、文昌の4つの衛星発射センターで行われるが、それぞれの衛星発射センターでの初期の追跡管制が終了すると、陝西省西安市にある「中国西安衛星測控センター」にその業務が引き継がれる。「測控」とは、観測し制御するという意味であり、追跡管制と同義である。中国は、人工衛星管制に必要な地上局を国内および海外に有している。国内では渭南(陝西省)、長春(吉林省)、青島(山東省)、沾益(雲南省)、厦門(福建省)などに、海外ではカラチ(パキスタン)、タラワ(キリバス)、マリンディ(ケニヤ)、スワコプムント(ナミビア)などにダウンレンジ地上局がある。これらの地上局に加え、後述するダウンレンジ船とデータ中継衛星により、数多くの人工衛星の追跡管制を実施している。

中国西安衛星測控センターは、1967年に西安市の東60キロメートルに位置する陝西省渭南市に設置されたが、1987年に現在の西安市に移された。

(2)北京航天飛行控制センター

前記の中国西安衛星測控センターは、人工衛星全般についての打ち上げ後の追跡管制の業務を担っているが、有人宇宙飛行についての追跡管制は北京にある「北京航天飛行控制センター」で実施される。「控制」は、制御、コントロールという意味である。このセンターは、月探査のための嫦娥計画のミッションも担当している。

(3)中国衛星海上測控部

中国は、国内外に地上の管制施設を有しているが、このほかに海上での衛星追跡管制のため、ダウンレンジ船「遠望」を有しており、その業務を管轄しているのが「中国衛星海上測控部」である。1977年以降「遠望」シリーズで7隻の船が建造されて運用されたが、このうち2隻が退役している。

(4)データ中継衛星「天鏈」

地球を周回する人工衛星や宇宙船と地上との通信を地上局で行う場合、交信可能なのは衛星などを地上局から可視できる時間のみである。そこで常時監視を可能とするため、静止軌道上に衛星を配置し、その衛星を経由してデータをやり取りすることが行われている。この静止軌道に置かれる衛星をデータ中継衛星と呼ぶ。中国は、2008年から現在までに、独自のデータ中継衛星「天鏈」を4機打ち上げている。ちなみに、データ中継衛星は、宇宙開発主要国の米、ロ、ESA、日本も所有している。

6.国際的な比較(2019年時点で)

以下の記述は、2019年の時点でのものである。したがって、2023年現在では少し変化していると想定されるが、参考としてそのまま掲載する。

(1)打ち上げ数および信頼性

中国のロケット、ロケット打ち上げ基地、追跡管制を中心とした宇宙輸送システムの技術力評価に入る前に、各国のロケット打ち上げの実績を見る。次表は1957年のスプートニク打ち上げから2017年12月末まで、各国がどの程度ロケットを打ち上げ、どの程度失敗したかを示したものである。打ち上げ数では米国とロシア(旧ソ連を含む)が圧倒的であり、欧州、中国、日本が続いている。一方、これらの成功率を見るとそれほど差がないが、中国は善戦しており欧州に次いで世界第2位となっている。

表 各国の打ち上げ数、失敗数、成功率(1957年~2017年12月末)

| 打ち上げ国 | 中国 | 米国 | ロシア | 欧州 | 日本 |

| 打ち上げ数 | 270 | 1,659 | 3,257 | 281 | 107 |

| 打ち上げ失敗数 | 16 | 144 | 210 | 13 | 8 |

| 成功率(%) | 94.1 | 91.3 | 93.9 | 95.4 | 92.5 |

各国ともロケットの改良改善に努力しており、上記の表ではすでに退役しているロケットにより打ち上げられたものも含まれている。そこで、現在運用中のロケットの信頼性を見るためには、もう少し近い時期での実績を考慮する必要がある。次表は、直近の10年間である2008年1月から2017年12月末までの打ち上げ数、失敗数、成功率を示している。この表を見ると、中国は欧州や日本をはるかに凌駕する打ち上げ数を誇っており、米国やロシアと並ぶ宇宙大国になったと考えられる。成功率についていえば、欧州と日本はこの期間すべての打ち上げに成功しているが、打ち上げ数がそれほど多くない。中国は、ロシア、米国に続いて多く打ち上げているが、その中で成功率が米国に次いでいる。

表 各国の打ち上げ数、失敗数、成功率(2006年1月~2017年12月末)

| 打ち上げ国 | 中国 | 米国 | ロシア | 欧州 | 日本 |

| 打ち上げ数 | 160 | 194 | 302 | 74 | 32 |

| 打ち上げ失敗数 | 6 | 5 | 18 | 0 | 0 |

| 成功率(%) | 96.3 | 97.4 | 94.0 | 100.0 | 100.0 |

(2)評価のまとめ

宇宙輸送システム技術を個々の要素に分けて、それぞれを評価したのが、JSTのCRDSが2016年5月に公表した報告書『世界の宇宙技術力比較(2015年度)』(以下「JST報告書」と略す)である。ここでは、打ち上げ数および信頼性、ロケット最大性能、衛星搭載環境、推進装置の性能、打ち上げ運用性、有人打ち上げ技術の6つの要素に分解して評価している。この中で興味深い要素としてロケットの最大性能を見ると、JST報告書では次表にある各国の主力大型ロケットで評価している。

表 各国の大型ロケットの性能

| 打ち上げ国 | ロケット名 | 静止トランスファー 軌道投入能力(トン) | 低軌道投入 能力(トン) |

| 中国 | 長征3B | 5.5 | 11.5 |

| 米国 | デルタ4ヘビー | 10.1 | 28.8 |

| ロシア | プロトンM | 6.6 | 22.3 |

| 欧州 | アリアン5ECA | 10.5 | 20.0 |

| 日本 | H-ⅡB | 6.0 | 16.5 |

それ以外の要素に関する評価は技術的な内容が中心となるので省略し、結果だけを示すと次表となる。米国、ロシア、欧州、中国、日本の順となっている。

表 宇宙輸送システム 評価結果(2015年版)

| 評価項目 | 満点 | 中国 | 米国 | ロシア | 欧州 | 日本 |

| 打ち上げ数および信頼性 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 |

| ロケット最大性能 | 10 | 4 | 9.5 | 6.5 | 10 | 5.5 |

| 衛星搭載環境 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 |

| 推進装置の性能 | 10 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 9 | 8.5 |

| 打ち上げ運用性 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 |

| 有人打ち上げ技術 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 |

| 合計 | 60 | 43.5 | 54 | 51.5 | 47 | 36 |

中国の宇宙輸送システムの2015年時点の技術評価はそれほど高くない。これは、長征シリーズにおける大型ロケットの打ち上げ能力が、米国、ロシア、欧州などに劣っていたことが主な理由である。しかし、このJST報告書の評価時点後の2016年に、中国は長征5型ロケットの初号機の打ち上げを成功させている。また、やはりJST報告書の評価時点後の2016年に、中国文昌航天発射場が運用を開始しており、打ち上げの運用性は上記の評価より高まっている。したがって、現時点での宇宙輸送システムでの中国の技術力は、米国、ロシア、欧州に、より接近していると想定される。