中国のライフサイエンス研究は、反右派闘争や文化大革命に遭遇したことにより、欧米や日本に大きな後れを取ることになった。

1. 反右派闘争と大躍進政策

中国共産党は中華人民共和国を建国するにあたり、知識人階級の支持を受けて協調体制を築いてきた。

1956年に共産党中央は、「科学研究には独立思考の自由があるべきであり、自身の意見を発表し、自身の意見を堅持し保留する自由もあるべきだ」とする百花斉放百家争鳴方針を打ち出した。

これを受けて、知識人階級が党と政府に対する不満や提案が出されるようになると「少数の右派分子が共産党の整風を助ける名目で、共産党と労働者階級の指導権に挑戦している」と批判した。

そして党中央は、右派分子を決める基準を公表して右派分子の摘発を進めた。1958年には数十万人といわれる知識人が辺境の労働改造所への収容や失職などの憂き目に遭い、あるいは死亡した。これがいわゆる反右派闘争である。

1958年に毛沢東は大躍進政策を開始し、人民公社化を推進した。しかし急速な人民公社化は、党幹部を意識した誇大報告の横行、極端な労働平均化など深刻な問題を引き起こした。1959年と1960年には天災も重なり、大規模な飢饉が中国を襲い大量の餓死者を出した。

1960年代初頭には人民公社の縮小が行われ、毛沢東が自己批判を行い、劉少奇や鄧小平が政治改革や経済調整により実権を掌握した。

2. 文化大革命

(1)激しい破壊活動

劉少奇らの経済政策に不満を持った毛沢東は、1965年末に文化大革命を発動させた。

1966年には毛沢東の指示によって中央文化革命小組が設置され、北京の青少年によって革命に賛同する組織である紅衛兵が結成された。文革派は、劉少奇や鄧小平らをブルジョワ的反動主義者で「実権派」であるとし、彼らを失脚させた。

文化大革命の初期段階で武力を伴った激しい権力闘争が発生し、多くの大学や研究室で教室・研究室などの建物の破壊が繰り返され、正常な教育・研究活動が維持できなくなった。また、大学統一入学試験である高考が停止となった。

(2)破壊活動の沈静化と下放政策

1966年の末頃から、革命派内で武力を伴った激しい権力闘争が本格化したが、秩序維持を目的とする人民解放軍の介入以降、破壊活動は収まっていった。

思想闘争や思想改造の名目で、学生を含む若者や研究者が下放(上山下郷運動)され、通常の研究開発業務ができなくなり、科学技術関係の組織の改編が繰り返された。

この結果として研究開発の現場や教育の現場は混乱し、研究開発、高等教育などの分野に大きなブランクをもたらした。

(3)林彪クーデターの失敗、文革の終了

その後、林彪らの動きを警戒した毛沢東は林彪らを「極右」であると批判し、これを機に林彪と息子の林立果が中心となって毛沢東暗殺を企てるが失敗した。

林彪の死後、周恩来首相の実権が大きくなり、周恩来は西側諸国との外交関係の協調を模索した。1972年には、ニクソン米国大統領が訪中し、また同年日本の田中角栄首相も中国を訪問し、日中国交正常化が実現した。1973年には実務派の鄧小平が復活し、下放されていた知識人の多くが都市に戻ってきた。

1973年に復活した鄧小平は文化大革命の混乱を是正しようとしたが、四人組を中心とした文革派により文革が継続され、周恩来らと四人組の間で激しい権力闘争が行われた。1976年末、毛沢東の死を受けて四人組が逮捕去れ、文革派漸く終了した。

(4)文革時代の負の遺産

文化大革命の時代は科学技術にとって暗黒時代であり、知識人に対して批判の矛先が向けられ、反革命派とされた知識人の迫害が相次いだ。大学や研究所も例外ではなく、多くの大学や研究所の幹部が取り調べを受け、つるし上げにあった。反動的とされた人々は、不法に監禁されたり、残酷な拷問を受けたり、自己批判を強要された。

文革により、中国の科学技術やそれを支える高等教育のシステムが根底から覆された。大学や研究所などの施設や装置は破壊され、新規の学生の入学や研究者・技術者の採用はストップとなり、職員の迫害・追放・下放が相次いだ。

科学技術と教育の活動は、この十年間ほとんどストップしていたと考えてよい。文革が終了して40年以上が経過しているが、いまだに大学や政府研究機関などに文革の負の財産が残っていることを念頭に置く必要がある。

3. 分子生物学での後れ

ライフサイエンス研究に関しても、文革中は西側諸国との国際交流が禁止されていたこともあり、動植物学を中心とした基礎生物学、農林学、漢方を含めた医学など伝統的な学問の範囲内でしか進展できなかった。

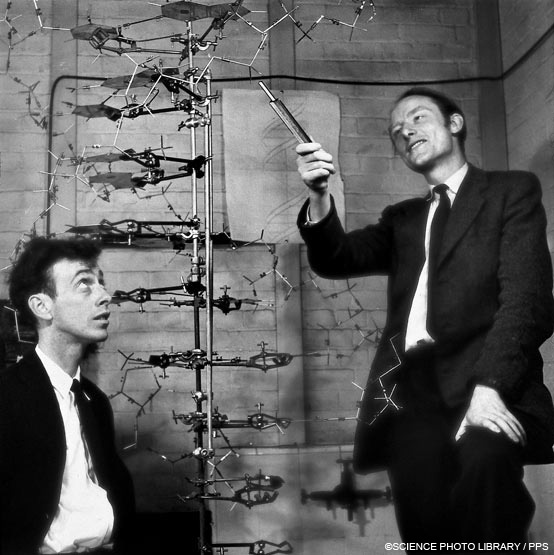

とりわけ、DNA解析の手法を用いる分子生物学での後れが目立った。ジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックによるDNA二重らせん構造の提唱は1953年で、これに対するノーベル生理学・医学賞の授賞が1962年であり、それと前後してDNAとタンパク質の情報を仲介する伝令RNA(mRNA)が発見され、さらにDNA情報とタンパク質構造との関係すなわち遺伝暗号が明らかにされた。

こういった新たな発見に基づき、分子生物学が米国を中心に花開いていく。中国にとって不幸だったのは、この分子生物学が急激に進展した時期に文革で国を閉じていたのである。

4. ウシ・インスリン合成

そのような時期であっても、優れた中国の科学者の中には世界的な成果を残した人たちもいる。ここでは、ウシ・インスリンの人工合成を取り上げたい。

(1)インスリンのプロジェクト開始

血糖調整に重要な働きをするインスリンは、動物の膵臓から分泌されるタンパク質である。英国・ケンブリッジ大学のフレデリック・サンガーは1951年に、ウシ・インスリンのアミノ酸構造を解明し、1958年にノーベル化学賞を受賞した。

サンガーにより構造が解明されたウシ・インスリンの機能は、ヒト・インスリンと極めて近く、ウシ・インスリンを合成することができれば糖尿病患者への特効薬として多くの生命を救うことができると期待され、世界の多くの科学者がウシ・インスリンの人工合成を目指した。中国でも、サンガーのノーベル賞受賞年である1958年に中国科学院上海生物化学研究所がウシ・インスリン人工合成計画を策定し、1959年に国家の研究プロジェクトに採用された。

(2)合成成功と国際的公表

1964年、上海生物化学研究所の鈕経義(ちゅうけいぎ)らがポリペプチドを使ってウシ・インスリンのB鎖を人工合成し、合成したB鎖を上海生物化学研究所の鄒承魯(すうしょうろ)らが天然のA鎖と再編することにより、イススリンを作り上げることに成功した。

続いて1965年、上海有機化学研究所汪猷(おうゆう)と北京大学化学部の季愛雪らがインスリンA鎖の人工合成を完成させ、これと先に上海生物化学研究所で人工合成に成功していたB鎖とを再編することにより、ウシ・インスリンの完全な人工合成に成功した。

人工合成したインスリンを純化して測定したところ、天然のインスリンと全く同様の活性と抗原性を有し、しかもその結晶の形が天然のものと同一であった。

これらの成果を鈕経義ら20名連名で、1965年11月に「中国の科学」誌に短信を、1966年4月に全文を発表した。その直後に、鄒承魯らがワルシャワで開催された欧州生物化学学会で発表したところ、大変な驚きと賞賛を持って迎えられた。

また同年の7月に、サイエンス誌が「赤い中国の完全なインスリン合成(Total Synthesis of Insulin in Red China)」という記事を掲載し、この業績を称えた。

このプロジェクトの成果は、中国のポリペプチド・蛋白質合成分野における研究レベルが、世界の先端に達したことを示すものであり、これによってインスリンに関するホルモンの研究や応用も加速し、インスリンの作用原理やインスリン結晶構造の研究も促され、生化学試験や生化学薬物の発展にもつながった。

(3)ノーベル賞を目指すも適わず

プロジェクトの達成直後に文化大革命が始まり、科学研究の国際交流が中断されたため、この画期的な成果も国際社会から忘れられた。

文革終了後の1978年に、ノーベル物理学賞受賞者の楊振寧が本件成果をノーベル賞に推薦すべきであると主張したため、中国科学院は上海生物化学研究所・鈕経義をノーベル賞ノミネートの候補とし、楊振寧ら中国系の著名研究者に鈕経義の推薦を依頼した。

そして、期待を持って翌1979年のノーベル賞受賞の知らせを待ったが、残念ながら吉報は来ず、受賞できなかった。

なぜ受賞できなかったについて、当時中国ではプロジェクトの成功から時間がそれほど経っていないことや、ノーベル賞選考委員会に中国人差別があるなどの理由が取り沙汰された。しかし現在では、このプロジェクトは数十名が参加して「力仕事」的に実施されたものであり、ノーベル賞の受賞理由とされる科学の原理やオリジナルなものではなく、受賞になじまなかったとの考えが定説となっている。