はじめに

数学・システム科学研究院(数学与系统科学研究院、Academy of Mathematics and Systems Science)は、北京市にある中国科学院の附属機関である。

数学とシステム科学を中心とする研究を行っている。

1998年に、中国科学院傘下の4つの研究所が統合され、設置された。分野が基礎研究であり、規模はそれほど大きくはないが、研究成果などで中国国内トップレベルとなっている。

1. 名称

○中国語表記:数学与系统科学研究院 略称 研究院

○日本語表記:数学・システム科学研究院

○英語表記:Academy of Mathematics and Systems Science 略称 AMSS

この研究院の英語名には、Academyという言葉が使用されている。そもそも中国科学院がAcademyであるので、珍しい例である。

2. 所在地

数学・システム科学研究院の本部の所在地は、北京市海淀区中関村東路55号である。近くには、中国科学院の別の付属機関である物理研究所、自動化研究所や、中国の主要な大学である北京大学、清華大学が位置する。

3. 沿革

1998年に、中国科学院傘下の4つの研究所が統合され、数学・システム科学研究院となった。

(1)数学研究所

数学研究所(Institute of Mathmatics)は、新中国が建国され中国科学院が設立された後に設置が構想され、1952年に華羅庚を初代所長として設立された。1998年に数学・システム科学研究院に統合され、同研究院の直属機関の一つとなった。華羅庚については、下記8.を参照されたい。

(2)応用数学研究所

応用数学研究所(应用数学研究所、Institute of Applied Mathmatics)は、1979 年に設立された。応用数学研究所は、数学の社会的実践的応用を目指す基礎研究や応用研究を行っており、経済・金融、経営意思決定などの分野に貢献している。1998年に数学・システム科学研究院に統合され、同研究院の直属機関の一つとなった。

(3)システム科学研究所

システム科学研究所(系统科学研究所、System Science Institute)は、呉文俊らの提唱を受けて、1979年に設立された。システム科学と数学、システム科学に関連する学際的課題に対応するための研究を行っている。1998年に数学・システム科学研究院に統合され、同研究院の直属機関の一つとなった。

(4)計算数学・計算科学工学研究所

計算数学・計算科学工学研究所(计算数学与科学工程计算研究所、Institute of Computational Mathmatics and Science/Engineering of Computing)は、1995 年に設立された。同研究所は、有限要素法などの数学の基礎理論を用い、航空宇宙、原子力工学、石油探査、水利、建設、輸送などの分野における計算問題を研究している。計算科学・工学国家重点実験室’科学与工程计算国家重点实验室)を有している。1998年に数学・システム科学研究院に統合され、同研究院の直属機関の一つとなった。

(5)統合後に数学・システム科学研究院に

数学・システム科学研究院(数学与系统科学研究院、Academy of Mathematics and Systems Science)は1998年に、上記の数学研究所、応用数学研究所、システム科学研究所、計算数学・計算科学工学研究所が統合されて設置された。

4. 組織の概要

(1)研究分野

数学とシステム科学の主要な研究分野としている。

(2)研究組織

①直属機関(上記沿革を参照)

・数学研究所

・応用数学研究所

・システム科学研究所

・計算数学・計算科学工学研究所

②研究センター

・中国科学院数学科学融合卓越イノベーションセンター(中科院数学科学科教融合卓越创新中心)

・中国科学院国家数学・交差科学センター(中科院国家数学与交叉科学中心)

・華羅庚数学科学センター(华罗庚数学科学中心)

・中国科学院晨興数学センター(科院晨兴数学中心)

・予測科学研究センター(预测科学研究中心)

③国家重点実験室

・科学・工学計算国家重点実験室(科学与工程计算国家重点实验室)後述する。

(3)幹部

数学・システム科学研究院の幹部は、院長、中国共産党委員会(党委)書記、党規律委書記、副院長である。大学などでは、党委書記の方が学長より強い権限を有しているが、ここでは院長が最高責任者である。

なお、直属機関である4つの研究所には、所長と副所長がそれぞれ置かれている。

①張平・院長

張平(张平)院長は、1969年に江蘇省で生まれ、1987年に南京大学基礎数学科に入学し、1997年までに同大学で学士、修士、博士の学位を取得した。その後中国科学院数学研究所でポスドク研究を行った後、2017年に数学・システム科学研究院の直轄機構となっていた数学研究所の所長となった。2023年に副院長となり、現在は院長を務めている。専門は非線形偏微分方程式の研究で、2021年に中国科学院の院士に当選している。

②武艱・党委書記兼副所長

武艱(武艰)同院党委書記は、副院長も兼務しており、ナンバーツゥである。現在、同氏の経歴はネット上にない。

5. 規模

(1)職員数

数学・システム科学研究院2021年現在の職員総数は322名で、、中国科学院の中では小さい規模であり、30位までのランキング内に入っていない(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。322名の内訳は、研究職員が258名(80%)、技術職員(中国語で工員)が5名(2%)、事務職員が59名(18%)である。

(2)予算

数学・システム科学研究院の2021年予算額は4億6,129万元で、中国科学院の中で30位までのランキング内に入っていない(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。4億6,129万元の内訳は、政府の交付金が3億0,855万元(67%)、NSFCや研究プロジェクト資金が1億2,783万元(28%)、その他が2,491万元(5%)となっている。

(3)研究生

数学・システム科学研究院2021年現在の在所研究生総数は778名で、中国科学院の中では第18位に位置する(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。778名の内訳は、修士課程の学生が330名、博士課程の学生が448名である。

6. 研究開発力

(1)国家級実験室など

中国政府は、国内にある大学や研究所を世界レベルの研究室とする施策を講じている。この施策の中で最も重要と考えられる国家研究センターと国家重点実験室であり、中国科学院の多くの研究機関に設置されている(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。上記組織の項でも述べたが、数学・システム科学研究院は1つの国家重点実験室を有している。

・科学・工学計算国家重点実験室(科学与工程计算国家重点实验室):1984年に国の認可を受け、1987年から研究を開始した。新しい触媒反応、新しい触媒材料、新しい触媒特性評価技術の研究に焦点を当て、エネルギー、環境、ファインケミカル合成などの分野における触媒研究を行っている。2021年現在で、正規研究員が130名、客員研究員が116名、研究生としてポスドク84名、博士学生162名、修士学生76名である。

(2)大型研究開発施設

中国科学院は、同院や他の研究機関の研究者の利用に供するため大型の研究開発施設を有している。大型共用施設は、専用研究施設、共用実験施設、公益科学技術施設の3つのカテゴリーがある(中国科学院内の設置状況詳細はこちら参照)。数学・システム科学研究院は、大型共用施設・共用実験施設を有していない。

(3)NSFC面上項目獲得額

国家自然科学基金委員会(NSFC)の一般プログラム(面上項目、general program)は、日本の科研費に近く主として基礎研究分野に配分されており、中国の研究者にとって大変有用である。数学・システム科学研究院のNSFCの獲得資金額は、中国科学院の中で第20位までのランキング内に入っていない(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。

7. 研究成果

(1)Nature Index

科学雑誌のNatureは、自然科学系のトップランクの学術誌に掲載された論文を研究機関別にカウントしたNature Indexを公表している。Nature Index2022によれば、数学・システム科学研究院は中国科学院の中で第20位までのランキング内に入っていない(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。

(2)SCI論文

上記のNature Indexはトップレベルの論文での比較であり、より多くの論文での比較も重要である。しかし、中国科学院は各研究所ごとの論文数比較を出来るだけ避け、中国科学院全体での比較を推奨している。このため、SCI論文などで研究所ごとの比較一覧はない。

ただ、研究所によっては自らがどの程度SCI論文を作成しているかを発表している。

研究所もその一つであり、同研究所HPによれば、2021 年のSCI論文数は約700件となっている。なお、これを中国の主要大学のそれと比較すると、清華大学、北京大学、上海交通大学などは年間で、SCI論文を2万~3万件前後発表している(詳細はこちら参照)。したがって中国の主要大学と比較すると、それほど大きなものではない。

(3)特許出願数

数学・システム科学研究院の2021年の特許出願数は11件で、中国科学院内で第20位までのランキング内に入っていない(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。

(4)成果の移転収入

数学・システム科学研究院の2021年の研究成果の移転収入は、中国科学院内で第9位までのランキングに入っていない(他の研究所との比較の詳細はこちら参照)。

(5)両院院士数

中国の研究者にとって、中国科学院の院士あるいは中国工程院の院士となることは生涯をかけての夢となっている。2024年2月時点で数学・システム科学研究院に所属する両院の院士は14名であり、中国科学院内で第3位である(他の研究機関との比較の詳細はこちら参照)。

○中国科学院院士(13名):陈翰馥、林群、马志明、陆汝钤、严加安、李邦河、郭雷、席南华、袁亚湘、周向宇、陈志明、张平、田野

○中国工程院院士(1名):崔俊芝

8.関係する著名な数学者

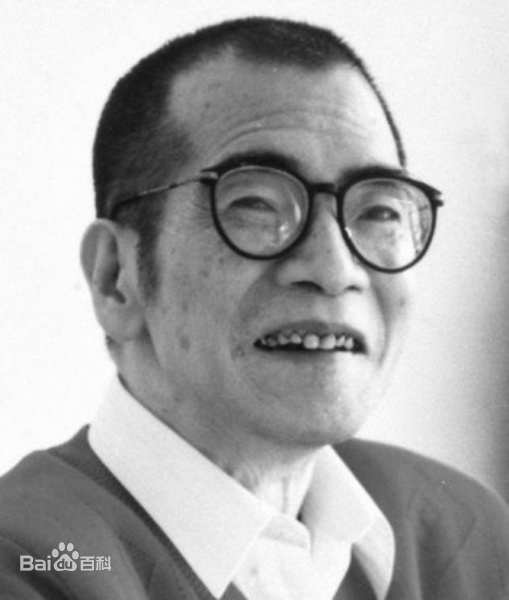

(1)華羅庚

華羅庚(华罗庚、Luogeng Hua、1910年~1985年)は、数学・システム科学研究院の前身の一つである数学研究所の初代所長である。華羅庚は、貧しい家庭環境から高等教育を十分に受けられなかったが、周囲の好意と幸運に恵まれて著名な数学者となり、中国数学界に偉大な功績を残した。より詳しくはこちらを参照されたい。

(2)陳景潤

陳景潤(陈景润、Jing-Run Chen、1933年~1996年)は、恩師華羅庚の助力を得、逆境を何度か乗り越えて、ゴールドバッハ予想の一つを解決した数学者である。より詳しくはこちらを参照されたい。

参考資料

・中国科学院統計年鑑2022 中国科学院発展企画局編

・中国科学院年鑑2022 中国科学院科学伝播局編

・数学・システム科学研究院HP https://amss.cas.cn/

・数学研究所HP http://www.math.ac.cn/

・応用数学研究所HP http://amt.amss.cas.cn/

・システム科学研究所HP http://iss.amss.cas.cn

・計算数学・計算科学工学研究所HP https://www.cc.ac.cn/