はじめに

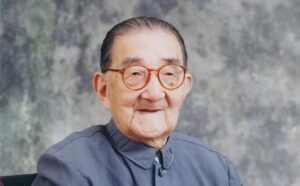

呉学周(吴学周)は、分光法や反応速度理論で成果を挙げた物理化学者で、30年近くにわたり長春応用化学研究所所長を務めた。

生い立ちと教育

呉学周(吴学周、Xuezhou Wu)は、1902年に江西省萍郷の私塾教師の家に生まれた。祖父は清朝の科挙で挙人の資格まで取得した知識人であった。

呉学周は、幼いころから父に学び、7歳となった1909年に萍郷師範学校に入学した。1916年に萍郷県中学校に入り、体系的な自然科学教育を受けた。

呉学周は1920年に、南京高等師範学校(後に東南大学と改名、現在の南京大学)に入学し化学を専攻し、1924年に東南大学を卒業して、同校の教員となった。

米国へ留学して分光法の研究を開始

呉学周は、1927年に著名な物理学者呉有訓の推薦により江西省の留学生試験を受けて合格し、翌1928年に米国カリフォルニア工科大学(カルテック)へ留学し、物理化学を専攻した。

呉学周は、予定より早く3年足らずで研究を終え、1931年に博士号を得た。博士号取得後も同校に留まり、2つの論文を米国化学会誌(Journal of the American Chemical Society))に発表した。

さらに呉学周は、量子力学の実験的基礎となる分光法の研究が重要と考え、徐々に研究分野を変更していった。呉学周は独自の実験装置を設計し、アセチレン、エチレン、アセトニトリル、プロパン、アンモニア、ヨウ化メチル、アセトアルデヒドなど14種類のガスの遠赤外線スペクトルを測定して、1932年に「気体の遠赤外線スペクトル(Far‐Infrared Spectra of Gases)」をPhysical Review誌に投稿し、国際的な注目を集めた。

呉学周は1932年に、ドイツのダルムシュタット工科大学に招待され、分光法の世界的権威で後にノーベル化学賞(1971年)を受賞したゲルハルト・ヘルツベルク(Gerhard Herzberg、1904年~1999年)に会い、意見交換を行った。

帰国して中央科学院へ

呉学周は1933年に帰国し、南京にあった中央研究院化学研究所に勤めた。帰国してからも分光法の研究を進め、米国の Physical Review や Journal of Chemical Physics などに次々と論文を発表した。

日中戦争が1937年に始まり、南京が日本軍に占領されたため、中央科学院化学研究所は雲南省昆明に疎開した。呉学周も、研究所とともに昆明に移動した。疎開先では機器などの手配が困難であったため、呉学周は化学反応速度理論の研究を中心に行った。

1945年に日本が第二次世界大戦に敗北し、中国大陸から日本軍が撤退したため、中央研究院化学研究所は上海に移り、そこで研究を再開した。呉学周は所長代理として、上海に移る作業の指揮を執り、上海に移ってからは、上海交通大学などで物理化学を教えた。

新中国建国後、長春応用化学研究所所長に就任

1949年に中華人民共和国が建国され、中国科学院が設置されると、中央研究院化学研究所は中国科学院に接収され、中国科学院上海物理化学研究所となった。呉学周は、この上海物理化学研究所の所長となった。

戦前吉林省長春にあった旧満州国大陸科学院は、新中国建国時の1949年に接収されて東北科学研究所となり、1952年には中国科学院傘下の長春総合研究所となっていた。中国科学院は、長春総合研究所を抜本的に強化するため、1952年に上海物理化学研究所を長春に移転させ、1954年に長春総合研究所と上海物理化学研究所を合併させて、長春物理化学研究所とした。新研究所の所長には、呉学周が就任した。

文化大革命と晩年

1966年に文化大革命が始まると、呉学周は反動的な学術的権威として批判と迫害の対象となり、15か月間にわたり拘束された。解放されたのちも批判は続き、研究は全く許されず清掃員として働いた。その後、革命派の暴力的な行動が徐々に収まって行ったので、何とか生き延びることが出来た。

文革が1976年末に終了すると、呉学周は名目的な所長から実質的な所長として復活した。

呉学周は、1983年に長春で死亡した。享年は81歳であった。呉学周は亡くなるまで長春物理化学研究所所長の職にあった。

参考資料

・九三学社中央委員会HP 吴学周

http://www.93.gov.cn/syfc-lyys-zgkxyys-yg/219334.html

・中国吉林网HP 吴学周在长春应化所

https://culture.cnjiwang.com/ccws/201905/2879548.html