From the End of the Qing Dynasty to the National Government Era

ここでは、清朝末期から国民政府時代の歴史を概観し、科学技術に関係する政策、事件などについて触れる。

洋務運動 ~ 清末の西洋化政策

洋務運動は、アヘン戦争などで科学技術力の後れを自覚した恭親王奕訢や清朝政府の曽国藩・李鴻章らが実施した西洋化政策であるが、清朝を立て直すことは出来なかった。

京師同文館の設立~京師大学堂に吸収

京師同文館は、清朝の末期に当たる1862年に設立された教育機関である。当初は外国語習得機関であったが、徐々に近代科学も教える高等教育機関となり、辛亥革命の直前に設立された京師大学堂に吸収された。

福州船政学堂の設置

福州船政学堂は、清朝末期の1866年に福建省の福州に開設された海軍人材養成学校である。当初は外国人教官を招聘し造船、航海学の専門知識を教授し、卒業生の中で学業優秀な者はヨーロッパに派遣された。

留美幼童~中国初の留学生政策

留美幼童政策は、洋務運動の一環として中国史上で初めて実施された、政府による留学生政策である。曾国藩らが主導し1872 年から4年間にわたり、合計120名に上る大陸沿岸部の少年達を米国に派遣した。

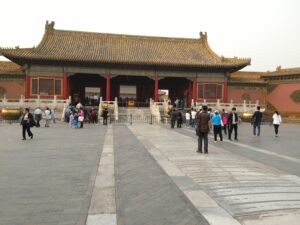

京師大学堂 ~ 北京大学の前身

京師大学堂 (京师大学堂) は、日清戦争の敗北を受け光緒帝が主導した戊戌の変法で、1898年に設置された高等教育機関である。辛亥革命後に国立北京大学と改称され、現在の北京大学につながっている。

庚款留学生制度と清華学堂

庚款留学生制度は、義和団事件による賠償金を米国が返還することにより設置された、中国人学生の米国への留学制度である。また庚款留学生の準備教育のために設置されたのが清華学堂であり、現在の清華大学の前身である。

中央研究院と北平研究院

中央研究院と北平研究院の設置は、辛亥革命後の混乱期を経て国民政府の時代における科学技術振興の重要な施策であった。その後の日中戦争や国共内線後を経て、中央研究院と北平研究院の資産や人員は、中華人民共和国建国後の中国科学院に受け継がれた

大学・研究機関の疎開~日中戦争激化

国民政府の時代に順調に発展した中国の大学や研究機関であったが、日中戦争が勃発し日本軍が北京、上海、南京などを占領すると、政府の大陸西部への移転とともに、大学や研究機関も西部への疎開を余儀なくされた。

参考資料

・菊池秀明『中国の歴史10 ラストエンペラーと近代中国』講談社 2005年

・天児慧『中華人民共和国史』岩波新書 2013年

・天児慧『中国の歴史11 巨龍の胎動』講談社 2004年